実践事例

実践事例

広島県三原市立田野浦小学校

利用校インタビュー

広島県三原市に位置する田野浦小学校では、2024年6月からコグトレオンラインを導入しています。

コグトレミッションのたしかめ問題を活用して児童の特性を把握し、その結果を日々の指導に役立てているとのことです。

今回は、導入の背景や導入時に気を付けたこと、具体的な活用方法について、加藤桃花先生にお話を伺いました。

コグトレミッションのたしかめ問題を活用して児童の特性を把握し、その結果を日々の指導に役立てているとのことです。

今回は、導入の背景や導入時に気を付けたこと、具体的な活用方法について、加藤桃花先生にお話を伺いました。

加藤 桃花先生

| 基本情報 | |

| 導入学年 | 1年生~6年生 |

| 学級形態 | 通常学級、特別支援学級 |

| 導入時期 | 2024年6月~ ※1年生のみ9月から導入 |

| 活用場面 | すきま時間、夏休みの宿題 |

導入の背景

コグトレオンラインを導入した理由を教えてください。

昨年度までは、書籍教材のコグトレを活用していましたが、校長よりオンライン版の紹介があり、「学校全体で取り組んでみよう」という話になりました。特に子どもの集中力や衝動をコントロールする力の向上を期待して、導入に踏み切りました。

導入時に気を付けたことはありますか?

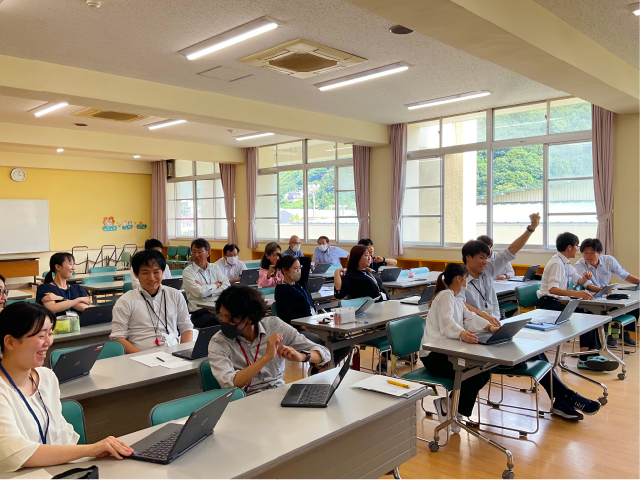

導入時には、東京書籍の方を招いて校内研修を実施しました。子ども目線での操作体験ができたことで、子どもがつまずきやすいポイントを体感でき、指導の具体的なイメージを共有するよい機会になったと思います。

また、本校では「親子で一緒に取り組む」ということも意識しています。そのため、参観日に活用の様子を見てもらったり、家庭で進められる課題を提供したりして、保護者の理解も得られるようにしています。

また、本校では「親子で一緒に取り組む」ということも意識しています。そのため、参観日に活用の様子を見てもらったり、家庭で進められる課題を提供したりして、保護者の理解も得られるようにしています。

導入研修の様子

日々の取り組み

普段はどのように取り組んでいますか?

本校では、決まった時間に実施するのではなく、授業中に子どもが早く課題を終えたときや、テストを早く解き終わったときなどの「すき間時間」を利用して取り組むことを推奨しています。また、全校で夏休み中に「今週のコグトレ」を配信しました。提出状況をあえて厳しく管理しないことで、子どもに負担感を与えず、楽しみながら取り組めるよう配慮をしました。

コグトレミッションのたしかめ問題

子どもの見取りはどうされていますか?

「たしかめ問題」をやっています。コツは、すき間時間に各自のペースで進めるのではなく、「たしかめ問題」専用の時間を用意することです。本校では、正しく実態を把握するためにも全員同時に取り組む時間を設け、確実に実施できるよう工夫しました。

たしかめ問題実施の様子

たしかめ問題実施後、子どもにはどのようなフィードバックを行いましたか?

子どもたちには、自分の苦手な分野に焦点を当て、それに応じたトレーニングを進めるよう指示を出しました。ただ、細かい指示を出さなくても、子どもたちは、アイテムの数を自ら比較してトレーニングに取り組んでいました。

たしかめ問題を実施して感じたことはありますか?

本校では、「たしかめ問題」を2回実施していますが、その結果を比較したところ、結果が伸びている子どもが相対的に多かったので、力はついているのかなと感じています。また、2回目で結果が下がった子どもや継続して結果が伸び悩んだ子どもは、学習面や行動面での課題がある場合が多く、教員の実感と一致する部分が多かったです。

変化

コグトレオンラインの導入後に、変化はありましたか?

私自身の変化として、子どもたちに対する接し方が変化したように感じています。私の学級に特定の分野だけ、「たしかめ問題」の結果が低い子がいました。その結果を見てからは、その子に対する接し方や指導の仕方が変わったように感じています。また、校長先生は「子どもたちのレスポンスや処理速度が向上し、集中力も増しているように感じる」と評価してくれています。

今後の課題と展望

今後の課題や展望について教えてください。

課題と感じているのは、苦手なトレーニングに取り組まない子どもが多い点でしょうか。子ども自身が自分の実態をしっかりと把握し、得意な領域はもちろんですが、不得意な領域にも主体的に取り組めるよう「メダルを集める」を活用したり、声掛けを強化したりしたいと思っています。

また、引き続き保護者の方の理解が得られるよう、授業参観などの活動も継続して行っていきたいと思います。

また、引き続き保護者の方の理解が得られるよう、授業参観などの活動も継続して行っていきたいと思います。