実践事例

実践事例各児童への個別指導をめざす

トレーニングを続けるうちに、児童たちに少しずつ変化が見られるように。

指導の改善にもつながってきたといいます。

同校の活用方法を知るために、あるクラスの授業を訪ねました。

先生自身が参加することで児童のやる気がアップ!

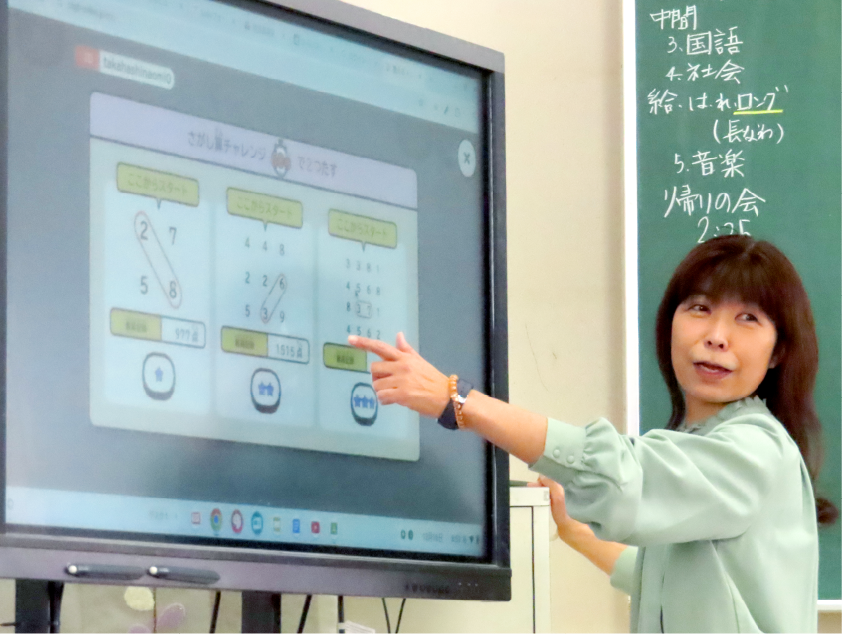

この日訪れたのは、4年生のクラスで1時間目に実施されていた算数の授業です。ある水族館の2日間の入場者数を「がい数」で表すというのがこの日のテーマ。クラスを担当する髙橋奈緒美先生は、テンポよく授業を展開していきます。問題となっていた入場者数の答え合わせをして、がい数の求め方を整理し終えたところで授業の残り時間は10分となりました。

スタートの掛け声を合図に、クラス全員が一斉にトレーニングを開始しました。無言で集中する子、独り言をいいながら取り組む子などさまざま。髙橋先生も「あ、しまった!」などと呟きながら、同じトレーニングに取り組みます。1回目のトレーニングが終了すると、「先生、何点だった?!」という声や、互いの点数を教え合う声で教室はにぎやかに。髙橋先生も児童たちの得点を聞いたり、高得点を出した児童の端末をのぞき込んだりしていました――。

髙橋先生は、児童と共にコグトレオンラインに取り組む効果を次のように話します。

「トレーニングに私が一緒になって参加することで、『先生に勝つぞ!』と児童たちのやる気スイッチが入るんです。さまざまなトレーニングにチャレンジする中で、私を上回る記録を出すと、児童はそのトレーニングを『自分の得意』と捉え、自信を付けてくれます」。

この日挑戦した「さがし算チャレンジ」は、縦、横、斜めに隣り合った数字をたして、指定された数になる組み合わせを探すトレーニングです。

コグトレオンラインの時間は、先生と児童の真剣勝負!

髙橋先生も全力でトレーニングに取り組みます。

集中を維持するための細かな工夫が不可欠

「レベルが上がると『すごく進んだね!』と声を掛けて、彼らのモチベーションを維持します」。

しかしときには、苦手な領域のトレーニングを途中で投げ出してしまう児童もいるそう。そんなときは、教室内の雰囲気が乱れないよう、場のコントロールをすることも大切だといいます。「誰か一人が『できない!』と声に出したり、イライラして別のことをし始めたりすると、他の児童たちはその状況を察知して集中力が途切れます。トレーニングを前に進められない児童がいたら、素早くその子の席に行きトレーニングのサポートをしながら、意識をコグトレオンラインに戻すよう促しています」。

トレーニングの時間は、長くなればなるほど注意が散漫になってしまうため、コグトレオンラインの実施は10分間から15分間と決めているそう。短時間で集中することにより成功体験が味わえるということを実感してもらえるよう、髙橋先生は途中途中で残り時間を伝えて「時間の見える化」をしていました。

また、子どもたちに対してコグトレオンラインが学びの一環であることを意識付けすることも重要だと髙橋先生は話します。

「今取り組んでいるトレーニングがどの教科の学習に役立つのかを伝えるようにしています。コグトレオンラインはゲーム感覚で取り組めるので子どもたちに人気ですが、漫然と進めるのではなく、必要性を認識してもらいながら取り組むことが大切だと感じています。そうすることで一問一問に向き合う姿勢が変わってくると考えています」。

トレーニングの結果を基に児童への指導方法を改善

「コグトレオンラインは頭を柔軟にしてくれる効果があるように思うので、学校生活のウォーミングアップになるようできるだけ1日の始まりに実施しています。また、6領域のトレーニングを各教科の学びに紐付けることも意識しているので、例えば今日の算数の時間では、計算の力を育む『さがし算チャレンジ』を実施しました。その他、論理的に考える力や判断力を養う『順位決定戦』は、算数や国語の時間に取り組んでいます」。

コグトレオンラインを導入してから1年が経ち、算数の苦手なある児童が、「さがし算」を素早く解けるようになったのは嬉しい変化だと髙橋先生は話します。一方で、各教科のテストの結果が良好な児童に思わぬ苦手な領域が見つかるなど、今までにはない深い見取りができるようになってきたことも効果と考えているようです。それによって、児童たちの苦手が何に起因しているのかという本質的な部分も見えてきたといいます。

髙橋先生は、コグトレオンラインの活用から浮かび上がってきた児童の特性を基に、指導の改善に取り組んでいます。

例えば、コグトレオンラインの画面に資料やイラストが表示されるたびに児童の集中力が高まることに気づき、授業にフラッシュカードを取り入れるなどゲーム性を持たせる工夫をするようになったそうです。

「板書に集中できるよう、黒板の周りの掲示物は最小限にとどめるようにしています」と、髙橋先生。

また、髙橋先生はコグトレ導入以前から「児童が集中しやすいように」と教室の黒板周辺には掲示物を貼らないようにしていたそうですが、そのような配慮が有効であることは、トレーニングの結果からも見て取れるそうです。「視覚情報が多すぎると、情報を処理し切れなくなってしまう児童がいます。そこで、授業中は板書した情報だけを処理できるよう、黒板の周辺に物を置いたり掲示物を貼ったりすることは極力控えるようにしています」。

このように、同校では、コグトレオンラインで児童たちの力を養うと同時に、指導者が、より効果的な授業ができるようトレーニングの結果を活用していました。

コミュニケーション力を強化するために導入を決意

コグトレオンラインを導入後、テストの見直しの際に「よりよい解答をしよう」と思考を巡らせる児童が増えたそう。

この日の授業を見学していた同校の村田紳校長は、コグトレオンライン導入の背景を次のように話してくれました。

「コロナ禍で人同士の会話が減ったことによる、児童たちのコミュニケーション力の低下を懸念していました。伝える力や語彙力はもちろん、話をしっかりと聞いて相手の気持ちを汲み取る読解力の低下は、喫緊の課題として捉えていたのです。その課題解決の方法を模索していた際、すべての行動の基盤となる『認知機能』を強化できるコグトレオンラインを知り、検討の結果、導入に至りました」。

コグトレオンラインをスムーズに全校導入する鍵は、導入前に全学年の教諭と課題意識やトレーニングの目的を十分に共有したことにあるそう。導入後も、村田校長は教諭たちに児童の様子をヒアリングしたり、自ら「コグトレオンラインmanager」を確認し、児童の指導方法について各教諭と話し合ったりしています。月1回の職員会議でも、活用状況の報告を受けるようにしているそう。

職員会議で担任の先生方と話をする中で、児童たちが、問題文の意図を読み取る力(読解力)を身に付け始めたことが分かってきています。「複数の単元の内容が含まれるテストを解く際には、問題文の意図を理解し、どの単元の内容を活用する問題なのかを考える必要があります。そのような考える力は、学習面だけでなく、他者とのコミュニケーションを図る上でも大きな意味を持ちます」。

児童の特徴を存分に発揮する土台作りを

「来年度以降は、さらに効果的な運用ができるようコグトレオンラインを教育課程に組み込むことを視野に入れています」と村田校長は話しました。

同校では、コグトレオンラインとは別の取り組みとして、毎月1作品ずつの暗唱詩を実施しています。児童たちは月ごとに選定される詩を覚え、保護者と担任教諭の前で暗唱して「合格」をもらい、最後は村田校長の前で暗唱。合格すると、一人ずつ手書きの表彰状がもらえるという取り組みです。この「暗唱詩」とコグトレオンラインの関係について、村田校長は次のように話してくれました。

「暗唱詩に取り組むことで、話す力を身に付けることに加えて、文法や単語を学習することも期待しています。しかし、学習の土台となる『覚える力』がないことには効果的な学びにはなりません。コグトレオンラインでは、その覚える力を強化することができるので、学びの相乗効果を生み出すことができると考えています」。

授業での学習を軸に、コグトレオンライン、暗唱詩を継続することにより、児童の力は着実に伸びてきていると話す村田校長。

「児童たちも自分の成長を体感できているのではないでしょうか。私も表彰状を渡しながら、『おめでとう。昨日の自分を超えたね』と、声を掛けてあげられることが大きな喜びにつながっています」。

「来年度以降は、さらに効果的な運用ができるようコグトレオンラインを教育課程に組み込むことを視野に入れています」と村田校長は話しました。

今は、障害のある子どもに対して特別な支援が必要だといわれているものの、特別な支援は、すべての子どもに対して必要だと村田校長は話します。

「それが個別指導。個別指導を実現するためには、児童一人ひとりの特徴を知らなくてはなりません。例えば、『視覚情報に鋭い』『聴覚情報に優位』といった、児童ごとの結果を分析してうまく活用すれば、それぞれに最適な指導法を編み出すことができると思うのです」。

村田校長は、教諭と児童の関係を「オーケストラ」と例えました。児童は、さまざまな種類の楽器を持つ演奏者で、教諭は、それぞれの特徴を理解しながら指揮する指揮者です――。

戸沢小学校では、すべての子どもに「最適な学び」と「必要な支援」の在り方を模索しています。

一覧へ

中学校 実践事例

高等支援学校 実践事例

利用校 インタビュー

教育委員会 インタビュー